本記事のリンクには広告も含まれます

評価:5

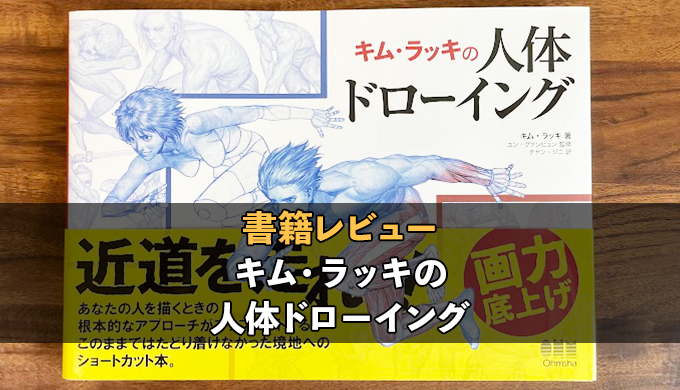

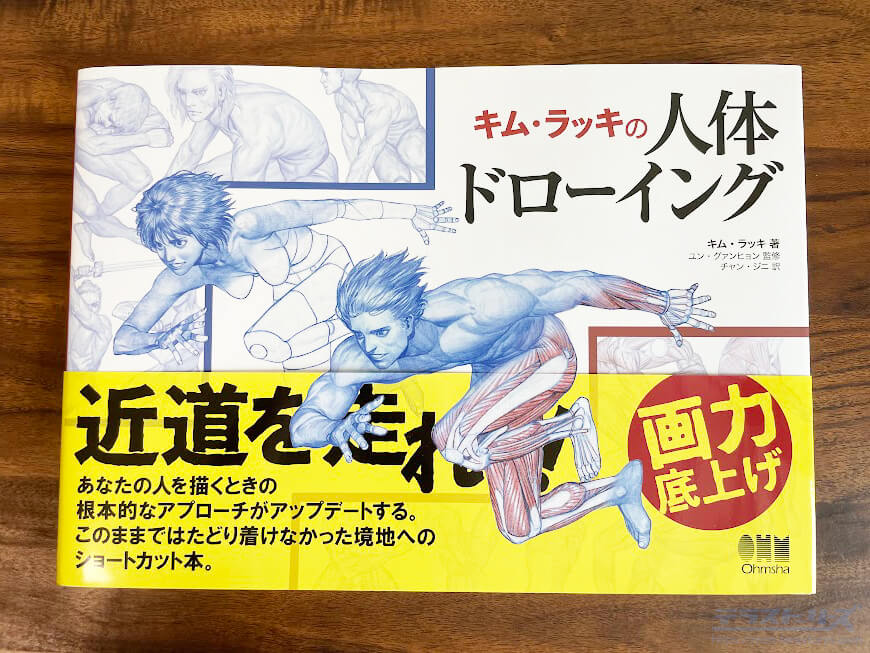

人体ドローイングでおすすめの本としてその名が挙がる、キム・ラッキ氏の「キム・ラッキの人体ドローイング」。

396ページの大ボリューでありながら図解イラストが多いため、文章を読むのが苦手な人でも取り組める技術書です。

しかし人体解剖学の話が盛りだくさんなので、初心者には絵ではなく人体の勉強をしている感覚になって、少し難しく感じる人もいるかもしれません。

とはいえ、本書で書かれている“図形化”は、人体を描く上で基本中の基本。そのためイラストを描く人にとっておすすめの本といえます。

ということで本記事では、キム・ラッキの人体ドローイングの内容を紹介していきます。

- 人物を図形化で描く

- 人体解剖学

- 図形化と解剖学の組み合わせ方

- キャラクタのコンセプトデザイン

クリックできる目次

キム・ラッキの人体ドローイングの内容

キム・ラッキの人体ドローイングの目次に沿って内容を紹介していきます。目次は以下のとおり。

396ページの大ボリューム。人体を図形として捉え、解剖学で絵としての肉付けをしていく。そんな流れになっています。

人体の図形化

本章の細かな項目は以下。

- 図形化で見た人体の比率

- 箱の中の胸郭

- 肩の動きに合わせて動く鎖骨

- 腕の動きをつかさどる骨格

- 複雑な骨盤を簡単に理解しよう

- 胸郭と骨盤の出会い

- 足の動きのポイント

- 重心は本当に重要

- 図形化のさまざまな応用例

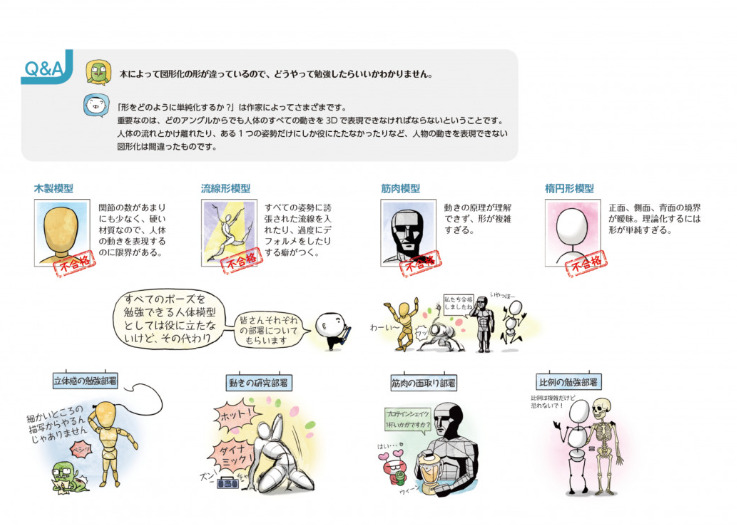

人体ドローイングでもっとも基本的な要素、「比率」「重心」「動き」「立体感」、この4つを生かす最適な方法が”図形化”。

絵を描くツールはデッサン人形や、楕円形で形を捉えるものなどいくつか種類あります。しかし上記の4つの要素を満たすことはできません。

人体をうまく描こうとするなら“図形化”は基本中の基本で、その図形化する方法が本章では解説されています。

解説は4つの要素「比率」「重心」「動き」「立体感」を軸に進んでいきます。

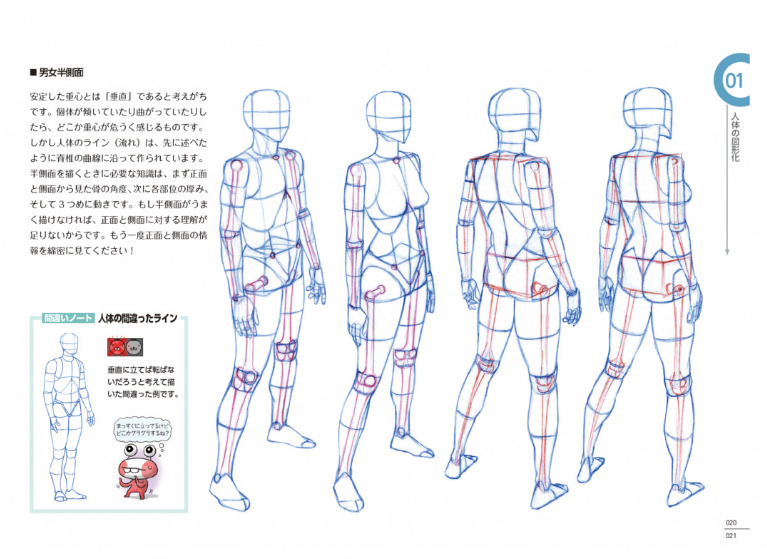

下図はその中の重心について。

重心とは安定して地面に立っているように見えるか。身体は湾曲した脊髄があるため、垂直に描くとおかしな絵になる、という解説です。

また動きや立体化についても解説にページが割かれていて、その重要性が見て取れます。

顔

顔は一番よく見られる部分なので、キャラの印象や感情をダイレクトに伝えやすく、かつ精密に描く必要があります。

顔を精密に描くための解説が本章の内容です。詳しい項目は以下。

- 顔の比率

- 頭蓋骨

- 角面にする必要性

- 顔は図形化で簡単に理解できる

- 目、口、鼻の形

- 顔の筋肉と表情

- 自然なヘアスタイル

- いろいろなアングルから顔を描く

- 首の筋肉と動き

比率や図形化、目、鼻、口など各パーツの形、顔の筋肉・表情、ヘアスタイルなどたくさん項目があります。

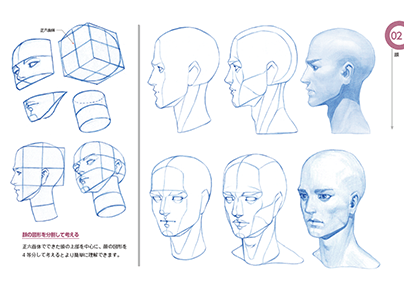

その中で下図は顔の図形を分割した例。

顔をいくつかの図形で分割すると、アオリやフカン、ナナメなど顔の角度が変わったときに、各パーツがどの位置にくるのか、どれくらい傾くのか、どれくらい長さは短縮されるのか、が把握しやすくなります。

つまりどの角度の顔も描けるようになる、ということ。

また目や鼻などの各パーツの解説は1~2ページほどで軽く触れるていどです。そのため顔のパーツに関しては、顔の描き方に特化した本で、別に習得する必要があります。髪や表情も同様。

ただ顔の図形化や、比率、パーツの位置に関しては学べる部分が多いので、顔全体の描き方をメインにした内容です。

人体解剖学

身体・腕・脚・手足の解剖学の章。筋肉の位置とその役割、人体の動きの原理を理解する章でもあります。

詳しい項目は以下です。

- 胴体と筋肉の位置と役割

- 腕の筋肉の位置とその役割

- 手の構造と動き

- 腕の動き

- 脚の筋肉の位置と役割

筋肉の名称と共に、その筋肉がどこについているのかがメインに書かれています。

そのため絵の描き方というよりは、人体の勉強をしている感覚になり初心者には辛い。しかしいずれは通らなければいけない道でもあります。

次章の「動きから見た解剖学」もあわせると250ページ以上、本書の半分以上が解剖学について書かれています。

とはいえ、パーツを分割して描く、図形化して捉える、などの単なる解剖学とは違って、きちんとドローイングの描き方も載っています。

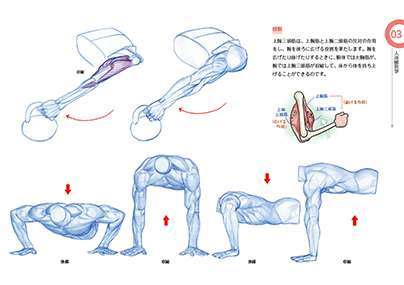

下図は腕の筋肉の役割について書かれたページ。

腕を曲げる筋肉と伸ばす筋肉。伸縮することで筋肉の形や面積も変わってくるので、絵を描くときは意識したい部分です。

動きから見た解剖学

関節や筋肉の動きを学び、それらがドローイングするときに、どう適用するのかを解説した章です。

詳しい項目は以下。

- 基本・応用のポーズ

- さまざまなポーズで座る

- 応用のポーズ、走る

- 空中応用ポーズ

- 攻撃と防御の応用ポーズ

- キックのポーズ応用

- パンチのポーズ応用

- 2人のポーズ応用

- 武器のポーズ応用

- 短縮法ポーズ

1章の図形化と3章の解剖学を組み合わせて、動きのあるキャラクターを描いていきます。

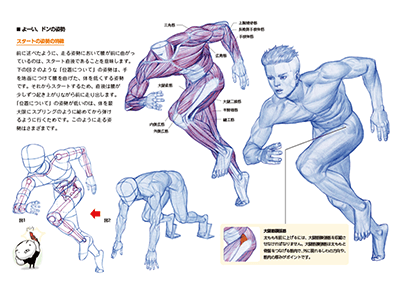

下図は走る姿勢について。

「位置について」の姿勢から走る姿勢の解説。次ページでは、どう走るかの連続動作、加速度の表現方法なども記載しています。

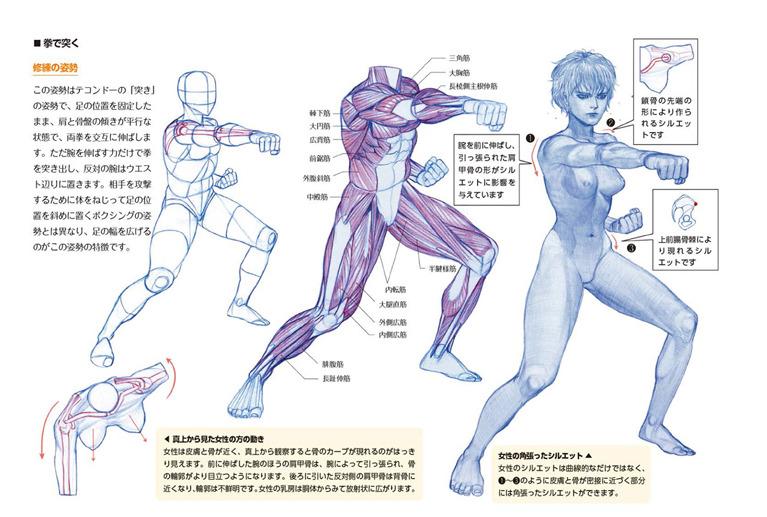

続いて正拳のポーズについて。

肩と腰の傾きが平行、足の幅を広げるなどのポイントや、肩の動きの解説があります。

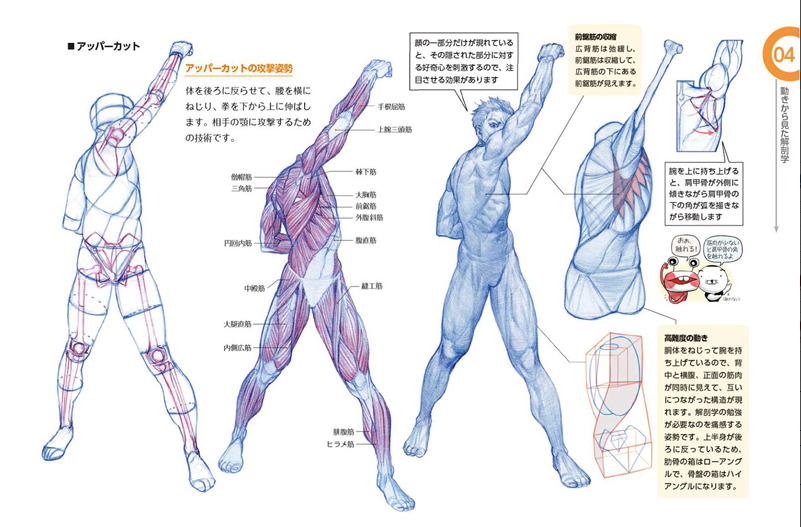

続いてアッパーカットのポーズについて。

筋肉の動きや身体のねじれなど、このポーズならではのポイントが押さえてあります。

座るや走るなどの基本ポーズのほかに、攻撃や武器などアクション・バトル系のポーズが多く収録されていました。

アクション多めのイラストや、バトル漫画を描く人は参考にしたい内容です。

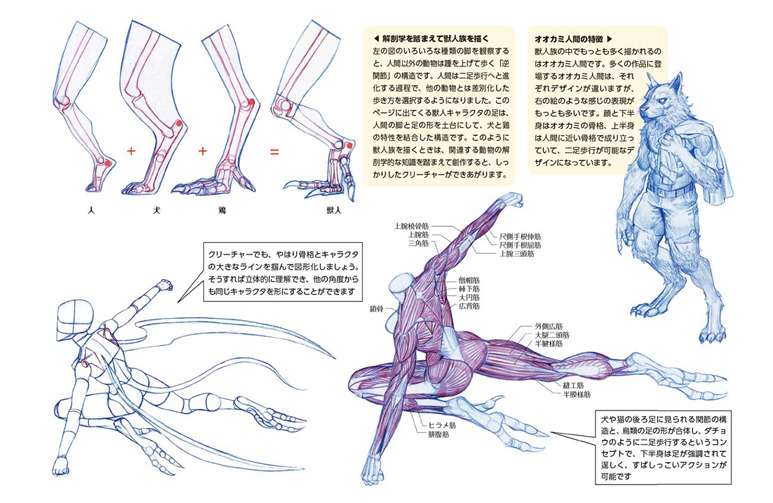

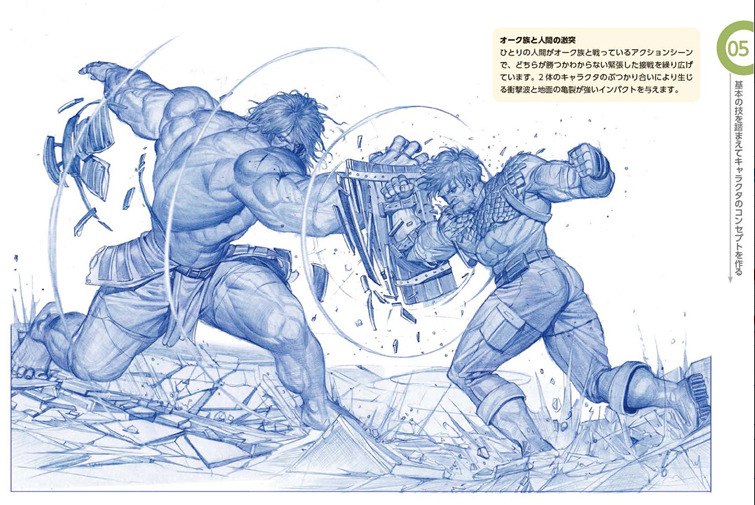

基本の技を踏まえてキャラクタのコンセプトを作る

ファンタジーやSFなど、さまざまな世界観をテーマに、キャラクターデザインする章。

詳しい項目は以下です。

- ヒーローのキャラクタを描く

- ファンタジーのキャラクタを描く

- メカニックのキャラクタを描く

キャラクターデザインといっても衣装ではなく、身体的特徴がメインの内容です。

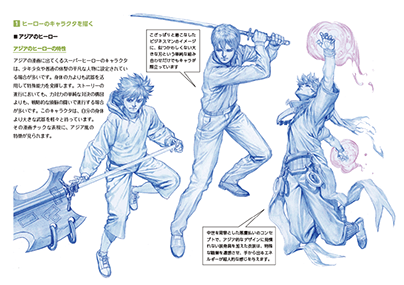

下図はアジアヒーローのキャラクタ。

アジアヒーローの体系は平凡。それゆえ身体能力よりも、頭脳や武器などの特殊能力で戦う場合が多い。

一方、欧米のヒーローでは筋肉ムキムキで、己の身体能力(パワー)を活かして戦うヒーロー像が多くなります。

また人物だけでなく獣人など、ファンタジーのキャラクタの解説もあります。

獣人の骨格や筋肉など解剖学に基づいたデザイン。

このような感じでどんな衣装をデザインするか、ではなくキャラクタの外見的特徴をベースに、デザインしていく内容です。

以上がキム・ラッキの人体ドローイングの内容です。

キム・ラッキの人体ドローイングのレビュー

キム・ラッキの人体ドローイングは人体を図形化して捉える描き方と、人体解剖学に基づいた描き方のハイブリッド。

それゆえ立体感を養えるどころか、筋肉の描写による人感、重心による存在感など、人物を描く画力が総合的にあがるのが本書です。

また掲載されている絵はリアル寄り。そのためいわゆる萌え絵やデフォルトが効いた絵柄を描きたい人は、本書の内容を学んだあとに、その絵柄特有のデザインされた描き方へ変換する必要があります。

萌え絵やデフォルトされた絵柄も、図形化して捉えたり人体構造を知っておくのは必須。本書の内容は無駄にはなりません。

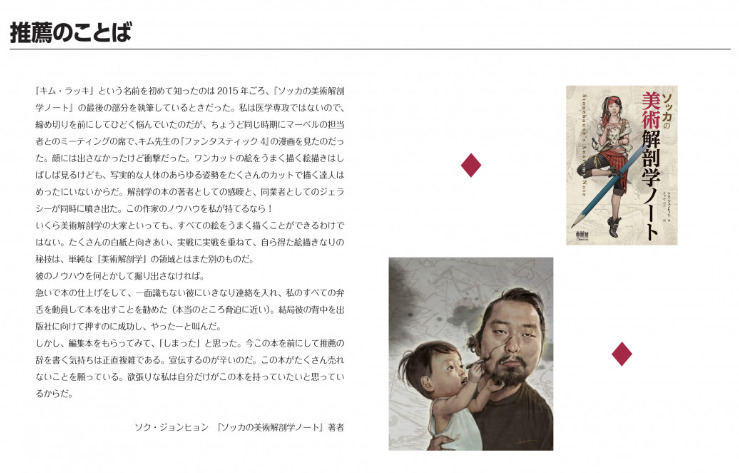

また本書とよく比較される本に「ソッカの美術解剖学ノート」があります。

こちらは解剖学に特化しており、人体構造を理解するのに役立ちます。ドローイングの技法は書かれていません。

なのでドローイング、絵の描き方を知りたい人はキム・ラッキの人体ドローイングがおすすめです。

最後に本書は、初心者には難しく感じる内容があります。それは人体解剖学の章。

この章は絵の描き方ではなく、人体構造の勉強をしている感覚になるため、初心者が挫折しやすいかな、と個人的に思いました。

なので絵を始めたばかりの人、まだ絵を描き慣れていない人は本書より優しい、「お絵描きチュートリアル」がおすすめ。

また、キム・ラッキの人体ドローイングは身体の描き方のみに特化しているため、服の描き方の記載はありません。

実際にイラストを描くときに必要な、衣服やシワの描き方はこちらで紹介しているので、参考にしてください。

衣服とシワの描き方でおすすめの本9選+1シリーズ!服装の攻略に役立つ参考書まとめ

衣服とシワの描き方でおすすめの本9選+1シリーズ!服装の攻略に役立つ参考書まとめ

ともあれ、絵はあるていど描けるけど、なかなか画力があがらず悩んでいる、そんな人におすすめの本です。

キム・ラッキの人体ドローイングはこんな人におすすめ

キム・ラッキの人体ドローイングは、絵を描く上での基礎となる図形化と、人体を理解する解剖学の両方を学べる本です。

そんな本書をおすすめするのはこんな人です。

- キャラのバランスが変になる

- 立体的な絵が描けない

- 解剖学を知って人感を表現したい

- とにかく画力の底上げをしたい

人体の図形化と解剖学を学ぶと、確実に画力はあがります。それは立体感と構造を知ることで絵に活かせるからです。

絵が上手い人ほど複雑な形も簡単な図形で捉え、構造を理解して描いています。

絵を描き始めたばかりの初心者には、なかなか難しい内容。ですがある程度絵を描いてきた人なら、画力の底上げになる内容です。

絵は何となく描けるけど、いまいち画力が上がらなくて悩んでる人に最適です。

キム・ラッキの人体ドローイングの書籍情報

| 書籍名 | キム・ラッキの人体ドローイング |

|---|---|

| ページ数 | 392ページ |

| 著者 | キム・ラッキ |

| 出版社 | オーム社 |

| 発売日 | 2020/7/18 |

| ISBN-13 (ISBN-10) | 978-4274225659 (4274225658) |

| 価格 | 5,500円 |

本書はYouTubeやSNSなどで紹介される人気の書籍です。

キム・ラッキの人体ドローイングについてよくある質問

キム・ラッキの人体ドローイングについてよくある質問をまとめました。

キム・ラッキとソッカならどっちがいい?

キム・ラッキの人体ドローイングの表紙をめくると、そこにソッカの推薦のことばが載っています。

要約すると、”キム・ラッキの絵のノウハウを知りたくて出版の後押しをしたが、その内容は自分だけが知っていたい”というもの。

ソッカ氏は解剖学の著者で、キム・ラッキ氏はドローイングの著者。つまり絵を描くためのノウハウを知りたいならキム・ラッキの本がおすすめです。

ソッカの美術解剖学ノートはその名の通り、人体の骨格や筋肉がどうついているかなどの解剖学がメインで、それは直接的な絵を描く方法ではありません。

しかし知っていると絵を描く上での手助けとなるもの。

一方、キム・ラッキの人体ドローイングは解剖学も交えつつドローイング、絵の描き方を解説しています。

重心や立体感など、図形化して捉える方法がまさにそれです。

絵の描き方を知りたいならキム・ラッキ。解剖学で人体構造を知りたいならソッカがおすすめです。

キム・ラッキの人体ドローイングは初心者向き?

初心者の程度にもよりますが、キム・ラッキの人体ドローイングを絵の参考書として、はじめの1冊にするにはかなりハードルが高いです。

それは人体構造の勉強をしているかのような解剖学の章。模写するには高難度なリアル寄りの絵。

本格的な美術解剖学の本より文字数自体は多くありませんが、書かれている内容や模写の難しさが初心者向きではないように感じます。

初心者の人はもっと絵を楽しく学べる「お絵描きチュートリアル」などがおすすめ。

あるていど絵を描いてきて、なかなか画力があがらず悩んでいる人は本書が最適です。

キム・ラッキの人体ドローイングのレビューまとめ

キム・ラッキの人体ドローイングのレビューでした。

人体をドローイングするうえで大切な、図形化と解剖学のハイブリッドな内容。初心者には難しいですが、いまいち画力が上がらなくて悩んでる人には、最適な内容だと感じました。

- 人物を図形化で描く

- 人体解剖学

- 図形化と解剖学の組み合わせ方

- キャラクタのコンセプトデザイン

イラストの描き方で参考にすべきおすすめの本30冊!目的別に選びやすく解説

イラストの描き方で参考にすべきおすすめの本30冊!目的別に選びやすく解説

人体ドローイング・ジェスチャードローイングにおすすめの本10選

人体ドローイング・ジェスチャードローイングにおすすめの本10選

イラストに使える美術・人体解剖学でおすすめの本7選!構造の理解と絵の練習に役立つ

イラストに使える美術・人体解剖学でおすすめの本7選!構造の理解と絵の練習に役立つ

大人も子供も!初心者の絵が上手くなるおすすめの本8選!

大人も子供も!初心者の絵が上手くなるおすすめの本8選!

デッサンでおすすめの本12選!人体・イラスト・ヌードなど目的別に紹介

デッサンでおすすめの本12選!人体・イラスト・ヌードなど目的別に紹介

衣服とシワの描き方でおすすめの本9選+1シリーズ!服装の攻略に役立つ参考書まとめ

衣服とシワの描き方でおすすめの本9選+1シリーズ!服装の攻略に役立つ参考書まとめ

手の描き方でおすすめの本7選!初心者・手の構造・ポーズ集など用途にあわせて紹介

手の描き方でおすすめの本7選!初心者・手の構造・ポーズ集など用途にあわせて紹介

お絵描きチュートリアルをレビュー!キャラ作画の基本は手ぐせや感覚だけで描いてきた人におすすめ

お絵描きチュートリアルをレビュー!キャラ作画の基本は手ぐせや感覚だけで描いてきた人におすすめ

マイケルハンプトンの人体の描き方をレビュー!躍動感をとらえるアナトミーとデザインは絵描きの登竜門的な本

マイケルハンプトンの人体の描き方をレビュー!躍動感をとらえるアナトミーとデザインは絵描きの登竜門的な本

人体の描き方マスターガイド!基礎から学ぶキャラクターデッサンをレビュー!絵の初心者が通るべき内容を網羅した本

人体の描き方マスターガイド!基礎から学ぶキャラクターデッサンをレビュー!絵の初心者が通るべき内容を網羅した本

キャラクターの描き方!アナトミーベースのキャラクターデザインをレビュー!より魅力的なイラストへ

キャラクターの描き方!アナトミーベースのキャラクターデザインをレビュー!より魅力的なイラストへ