本記事のリンクには広告も含まれます

評価:5

あるていど絵が描けるようになっても、それ以上なかなか上達しないことってありますよね。イラストの描き方の本を何冊も読破し練習もしたのに・・・と。

そんなときは人体構造を学ぶのが一番です。人体構造を学ぶとデッサンにも役立ち、絵に説得力もでてきます。

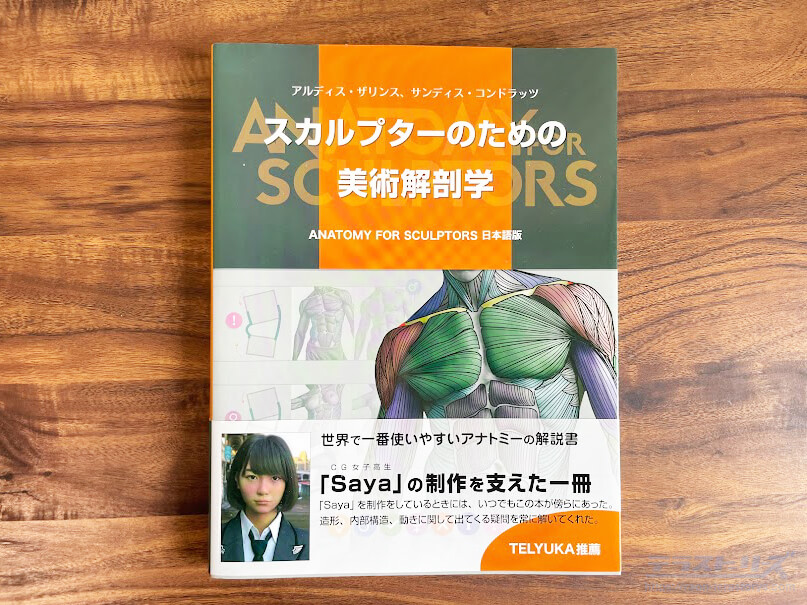

イラストに使える人体解剖学の本としてわかりやすく学べるのがこちら「スカルプターのための美術解剖学」です。

本書スカルプターのための美術解剖学は、イラスト・ 3D・ 写真を駆使してわかりやすく丁寧に解説。

絵が上手くなるために欠かせない人体構造。初心者でも、あるていど絵が描ける人でも、人体について詳しく学ぶことができ、デッサンをやるにもおすすめの本です。

構造を理解し、絵が上手くなるための本ともいえますね。

というわけで本記事では、スカルプターのための美術解剖学について詳しく紹介していきます。

- イラスト・3Dに使える解剖学

- 人体構造

- 筋肉の働き・アクション

クリックできる目次

スカルプターのための美術解剖学の内容

それでは「スカルプターのための美術解剖学」の内容を紹介していきます。下記が目次。

大きくわけて全4章。そして章ごとにさらに詳しく項目がわかれています。

それでは各章をみていきましょう。

全身&胴体

この章では男女の骨格の違いから、骨格からどういう風に筋肉がついているのかを詳しく図解されています。

人体の骨格で重要なのはランドマークを知ること。ランドマークは外見からも見て取れる骨の出っ張りです。

鎖骨や腰骨などがそれにあたり、人物を描くときに描かせないものです。

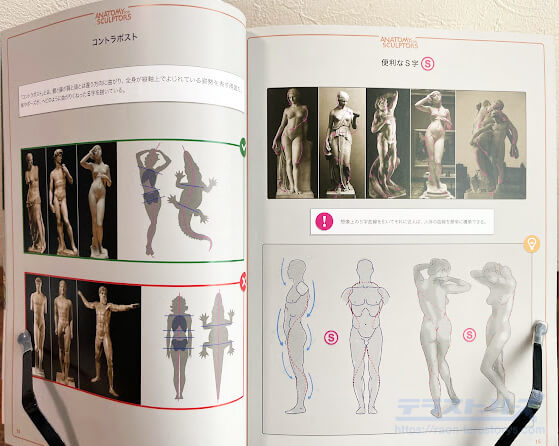

また魅力的に見える体形やポーズなども解説されています。

コントラポストやS字など、人体について知れるだけでなく、魅せ方まで学べます。

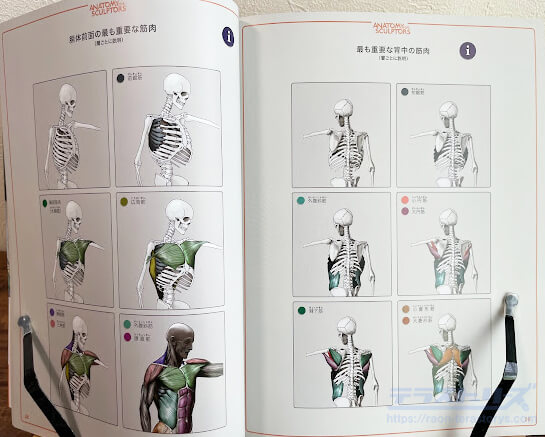

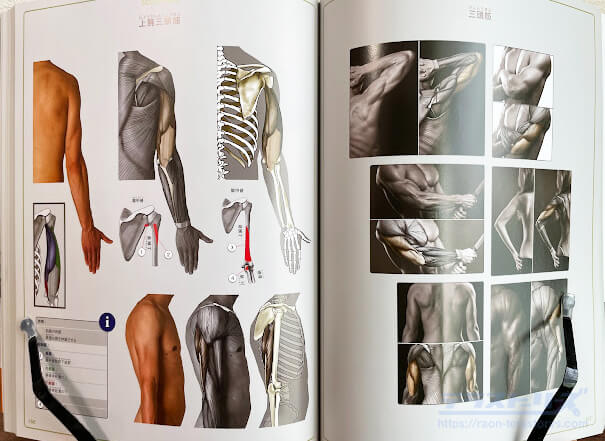

そして特長はなんといっても、そのわかりやすさ。下図は骨格にどう筋肉がついているかの図解です。

筋肉の重なりを色分けで示してくれているので、視覚的に理解でき非常にわかりやすいです。

その他にも筋肉や関節の仕組み、実際に描くときの注意点なども網羅しています。

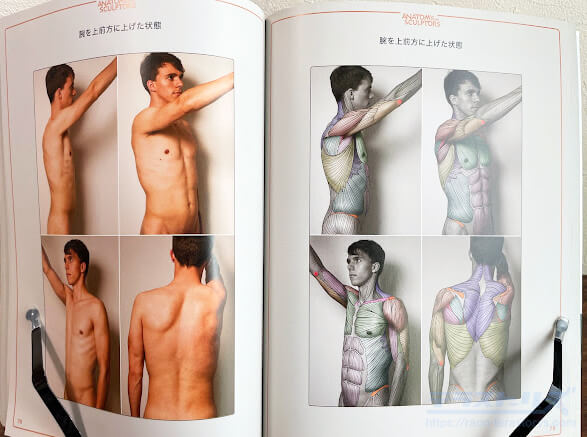

また、実際の人物に当てはめて筋肉の解説もしています。下図は腕を挙げたときの筋肉の見え方。

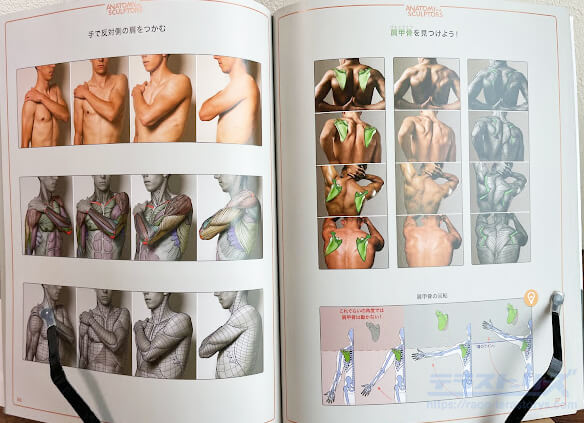

下図は手で反対の腕をつかむ様子と、肩甲骨の位置の図解。

人が動いたときの筋肉の見え方もまる分かりです。

頭部&首

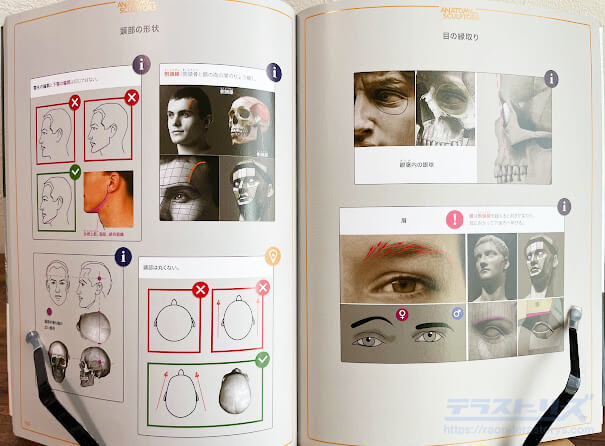

頭部の骨格や筋肉のつき方はもちろん、人を正しく描くための知識が盛りだくさんです。

例えばアゴの輪郭ひとつとっても、どういう風に線を描けばいいのか図解されています。

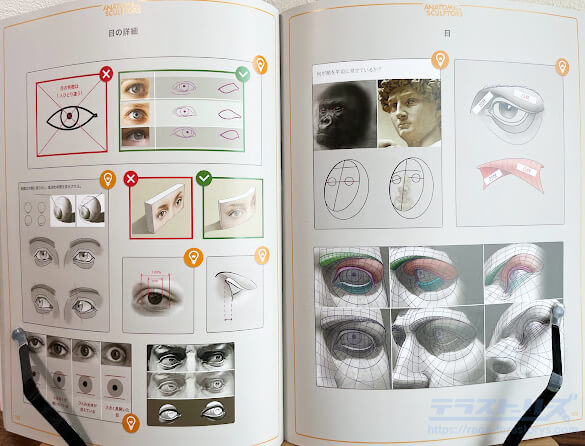

また顔の各パーツについても、その仕組みや構造からどういう風に見えるのか詳しく図解。下図は目の構造です。

瞳の比率や目の立体感などについて触れています。

その他にも耳や口など、顔の各パーツや筋肉の動きなどの解説があります。

そしてこの章の最後には老若男女の表情集があり、これも参考になりました。

上肢

手と腕についての章です。

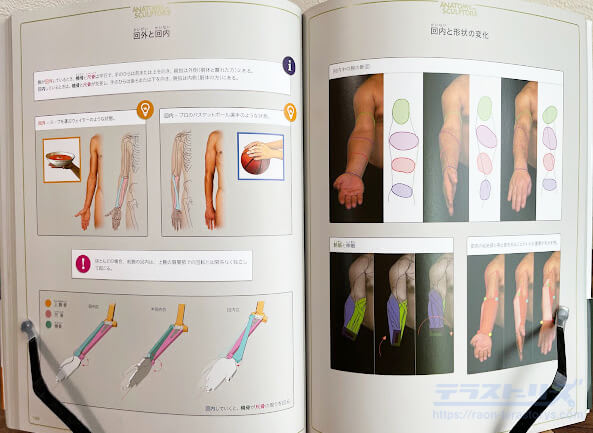

基本的な骨と筋肉のつき方から、腕を回転したときの筋肉の動き方を網羅。

下図は腕を回しときの筋肉の見え方です。

腕を回すと筋肉がねじれるため、絵を描くときのアウトラインも変わってきます。

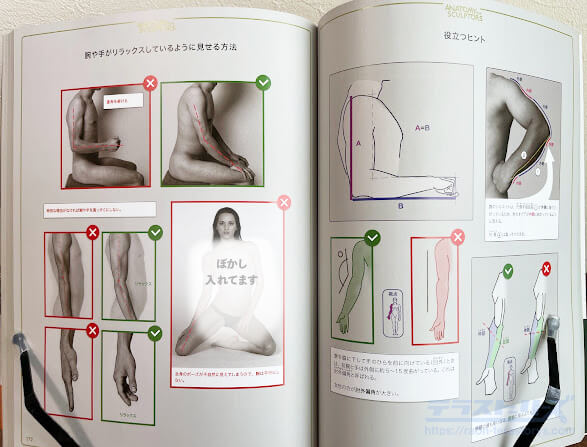

関節の可動域や、腕のアウトラインも丁寧に図解されているので、絵を描くときにとても参考になります。

リラックスしてるように見える方法なんてのもあり、単に美術解剖学の域を超えた解説もされています。

絵を上手く描くための知識が盛りだくさんです。

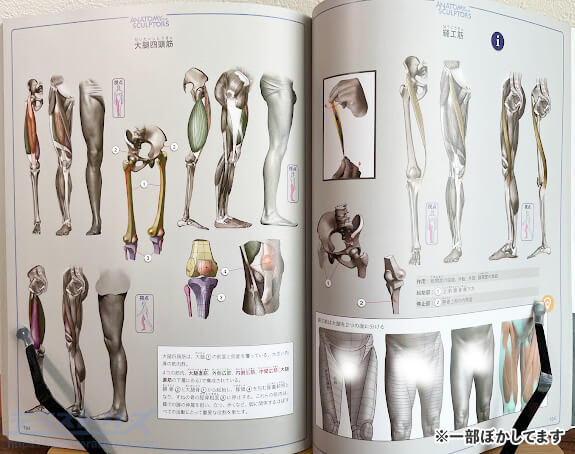

下肢

腰と脚についての章です。骨・関節・筋肉の仕組み・構造がメイン。

下図は骨格にどう筋肉がついているかの図解です。

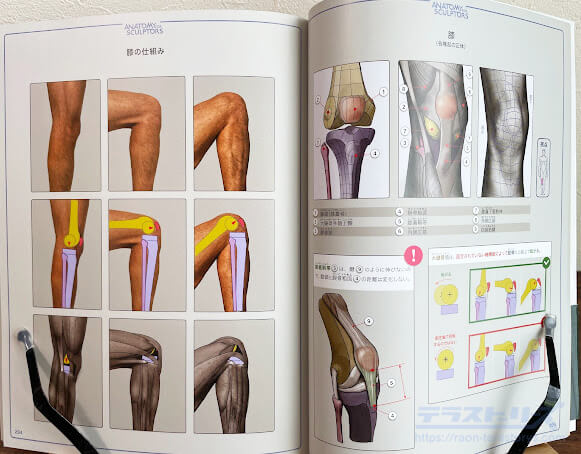

また、膝についての解説も勉強になります。

膝はキャラが立っているときもそうですが、座りの姿勢ではとくに意識すべき点。ここの意識がないと立体感をイラストに出せません。

膝のほかにも「足(足首から下)」についての解説もあり、そちらも丁寧でわかりやすかったです。

人物を描くのに必要な知識がふんだんに詰まった1冊でした。絵描きなら持っておきたい書籍ですね。

スカルプターのための美術解剖学のレビュー

スカルプターのための美術解剖学は、人体構造を見て学べる最高峰の本。という感想です。

どこの筋肉がどういう風についていて、どう動くのか。これがイラスト・3D・写真などの図解がほとんどで、視覚的に理解できる点が特徴。

フルカラーで筋肉の各部位を色分けしているので、どこの筋肉なのかすぐに把握できます。

この色分けは意外と大事な要素で、モノクロの美術解剖学の本ではどの部位かわかりづらいことがあるんです。

またモノクロ本のほとんどが、デッサン絵で構成されています。絵だと、どうしてもわかりづらい部分やイメージしづらい個所がでてきます。

また絵柄の好み・クセや「デッサン絵=難しい」といった印象で、理解の妨げになることもあります。

しかしスカルプターのための美術解剖学はそれがありません。

そもそもデッサン絵をほとんど使っていないので、絵柄のクセなどがありません。

使っているのは実際の肉体。その肉体の上から筋肉がどうついているか、どう動くか、ということを見せています。

また視覚的に理解できる構成であるため、解説文も最小限におさえてあります。解説文がなくても理解できるのは、初心者にもとってもありがたいですね。

美術解剖学って難しいそう…。人体構造ってわかりづらい…。そんな方にピッタリの視覚的に学べる良書です。

スカルプターのための美術解剖学はこんな人におすすめ

スカルプターのための美術解剖学は、本気で人体構造を学びたい人向けの本。そんな本書をおすすめなのはこんな人です。

- 絵に立体感がないと感じる

- 違和感のある絵から脱出したい

- 人体構造を知りたい

- 絵を描く知識を知りたい

1,000点を超える図解で視覚的に理解できる。そのため、難しい美術解剖学で一度挫折した人も、これから美術解剖学を学ぶ人にも、取っつきやすい内容になっています。

漫画・絵描きなら必ず持っておきたい本です。

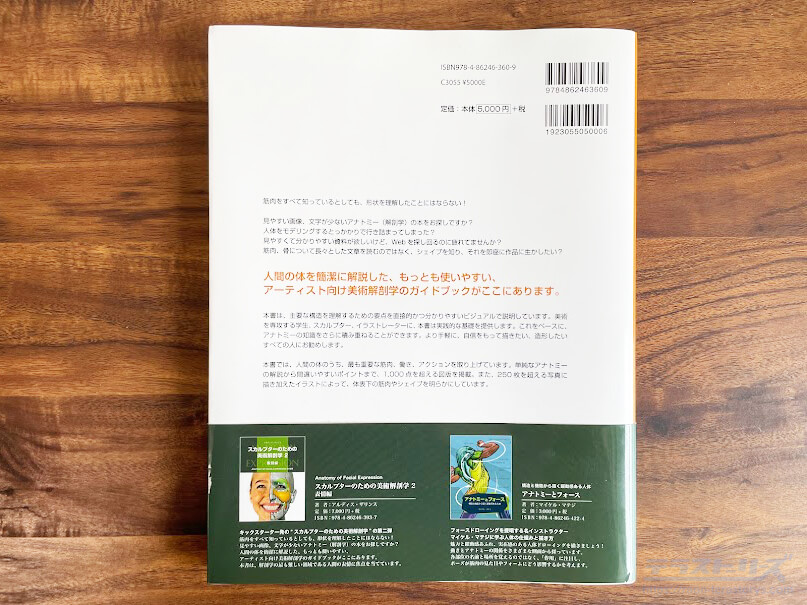

スカルプターのための美術解剖学の書籍情報

| 書籍名 | スカルプターのための美術解剖学 |

|---|---|

| ページ数 | 224ページ |

| 著者 | アルディス・ザリンス サンディス・コンドラッツ |

| 出版社 | ボーンデジタル |

| 発売日 | 2016/11/26 |

| 価格 | 5,500円 |

本書はシリーズ化しており、表情に焦点を当てた「スカルプターのための美術解剖学 表情編」と、頭頸部の解剖学に焦点を当てた「スカルプターのための美術解剖学 頭頸部編」があります。

より詳しく理解するためにシリーズ3冊をもっておくと、より漫画やイラストに活かせます。

スカルプターのための美術解剖学シリーズの紹介

スカルプターのための美術解剖学シリーズの紹介です。

| 表紙 |  |

|

|

|---|---|---|---|

| タイトル | スカルプターのための美術解剖学 | スカルプターのための美術解剖学2 表情編 |

スカルプターのための美術解剖学3 頭頸部編 |

| 特長 | 最も重要な筋肉・働き・アクションを取り上げた 美術解剖学 |

人間の表情に焦点を当てた 美術解剖学 |

頭頚部に焦点を当てた 美術解剖学 |

| ページ数 | 224ページ | 215ページ | 224ページ |

| 価格 | 5,500円 | 7,700円 | 7,700円 |

| リンク |

スカルプターのための美術解剖学のレビューまとめ

スカルプターのための美術解剖学のレビューでした。本書の裏面にこんな一文があります。

人間の体を簡潔に解説した、もっとも使いやすい、アーティスト向け美術解剖学のガイドブックがここにあります。

スカルプターのための美術解剖学

まさしく上記の一文のとおり、本当に理解しやすく使いやすい。

漫画やイラストを描くときに重宝する美術解剖学のガイドブック。という感じです。

これをもっておくと、他の絵描きと差がつけられる貴重な1冊です。

美術解剖学の本をお探し、または人体構造を理解したい方は必携。買って損は絶対にしませんよ。

第二弾、表情編もあるのであわせて手に取ってみてください。

- 美術に使える解剖学

- 人体構造

- 筋肉の働き・アクション

イラストの描き方で参考にすべきおすすめの本30冊!目的別に選びやすく解説

イラストの描き方で参考にすべきおすすめの本30冊!目的別に選びやすく解説

イラストに使える美術・人体解剖学でおすすめの本7選!構造の理解と絵の練習に役立つ

イラストに使える美術・人体解剖学でおすすめの本7選!構造の理解と絵の練習に役立つ

大人も子供も!初心者の絵が上手くなるおすすめの本8選!

大人も子供も!初心者の絵が上手くなるおすすめの本8選!

デッサンでおすすめの本12選!人体・イラスト・ヌードなど目的別に紹介

デッサンでおすすめの本12選!人体・イラスト・ヌードなど目的別に紹介

人体ドローイング・ジェスチャードローイングにおすすめの本10選

人体ドローイング・ジェスチャードローイングにおすすめの本10選

手の描き方でおすすめの本7選!初心者・手の構造・ポーズ集など用途にあわせて紹介

手の描き方でおすすめの本7選!初心者・手の構造・ポーズ集など用途にあわせて紹介

衣服とシワの描き方でおすすめの本9選+1シリーズ!服装の攻略に役立つ参考書まとめ

衣服とシワの描き方でおすすめの本9選+1シリーズ!服装の攻略に役立つ参考書まとめ

マイケルハンプトンの人体の描き方をレビュー!躍動感をとらえるアナトミーとデザインは絵描きの登竜門的な本

マイケルハンプトンの人体の描き方をレビュー!躍動感をとらえるアナトミーとデザインは絵描きの登竜門的な本

リズムとフォースをレビュー!躍動感あるドローイングの描き方で人物の流れがつかめる

リズムとフォースをレビュー!躍動感あるドローイングの描き方で人物の流れがつかめる

お絵描きチュートリアルをレビュー!キャラ作画の基本は手ぐせや感覚だけで描いてきた人におすすめ

お絵描きチュートリアルをレビュー!キャラ作画の基本は手ぐせや感覚だけで描いてきた人におすすめ

ややこしくない絵の描き方をレビュー!イラストを楽しく続けられる練習方法を学ぼう

ややこしくない絵の描き方をレビュー!イラストを楽しく続けられる練習方法を学ぼう